Wir schliefen gut, aber mit dem ersten Morgenlicht begann der Hahn des Hauses zu krähen, zwar durch die Wände des Hühnerstalls gedämpft, aber durchaus hörbar. Wir dösten noch eine Weile weiter, denn das Frühstück hatten wir erst für 9 Uhr bestellt. Schließlich wurden der Hahn und die Hühner freigelassen, Krähen und Gackern wurden laut und deutlich vernehmbar, auch der Storch auf dem Wagenrad klapperte. Wir standen auf, machten uns fertig und gingen zum Frühstück.

Da saß schon ein Ehepaar und der Esstisch war so üppig gedeckt dass mein Tablet zum Zeitunglesen gar nicht mehr Platz hatte. Es gab Wurst, Käse, Eier von den eigenen Hühnern, Gemüse aus dem eigenen Garten, Apfelsaft von der eigenen Ernte des Vorjahres, Pfefferminztee aus frisch geschnittenem Kraut und viele Informationen. Wir lernten, wie die nach dem Krieg aus Polen vertriebenen Deutschen sich hier in der DDR ansiedeln konnten und hier jeweils eine Hofstelle und Ackerland bekamen. Wie es zu Zeiten der Planwirtschaft zuging, wie man sich Baustoffe organisierte, um das Haus auszubauen und zu verschönern, wie Beziehungen und Chuzpe halfen und westliche Verwandtschaft und wie der Übergang zur Wendezeit erlebt wurde.

Schließlich waren wir fertig, die Frau des Hauses war einkaufen gefahren, die anderen Gäste wollten in der Nähe Verwandtschaft besuchen und wir bekamen vom Hausherrn noch eine Führung über das ganze Grundstück mit Obstbaumanger und Goldfischteich und Hühnerhof und Storchennest und Gewächshaus und Gemüseacker und vor allem über die Traktoren aus DDR-Zeiten, die er restaurierte. Das war recht spannend, dauerte aber auch seine Zeit und so kamen wir erst etwas später los.

In Kienitz staunten wir über das Denkmal eines Sowjet-Panzers, der hier an die erste Oder-Überquerung der Russen im Zweiten Weltkrieg erinnern sollte. Wie in anderen Orten der Gegend gab es auch hier eine "Straße der Freundschaft" und eine "Straße der Befreiung" und wir gaben uns der Betrachtung hin, ob da wohl die Befreiung von der Freundschaft des großen öslichen Bruderstaates gemeint sein könnte.

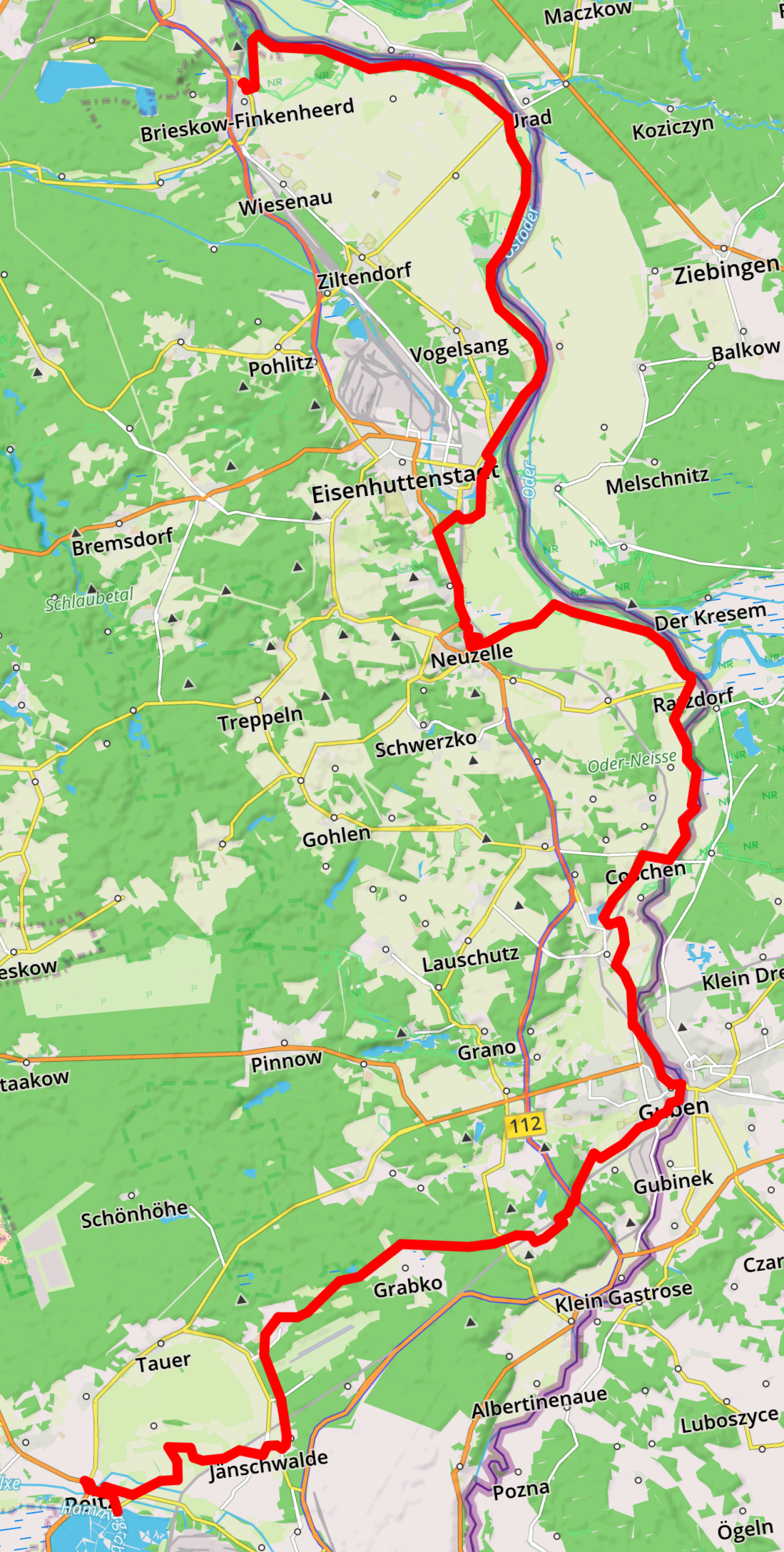

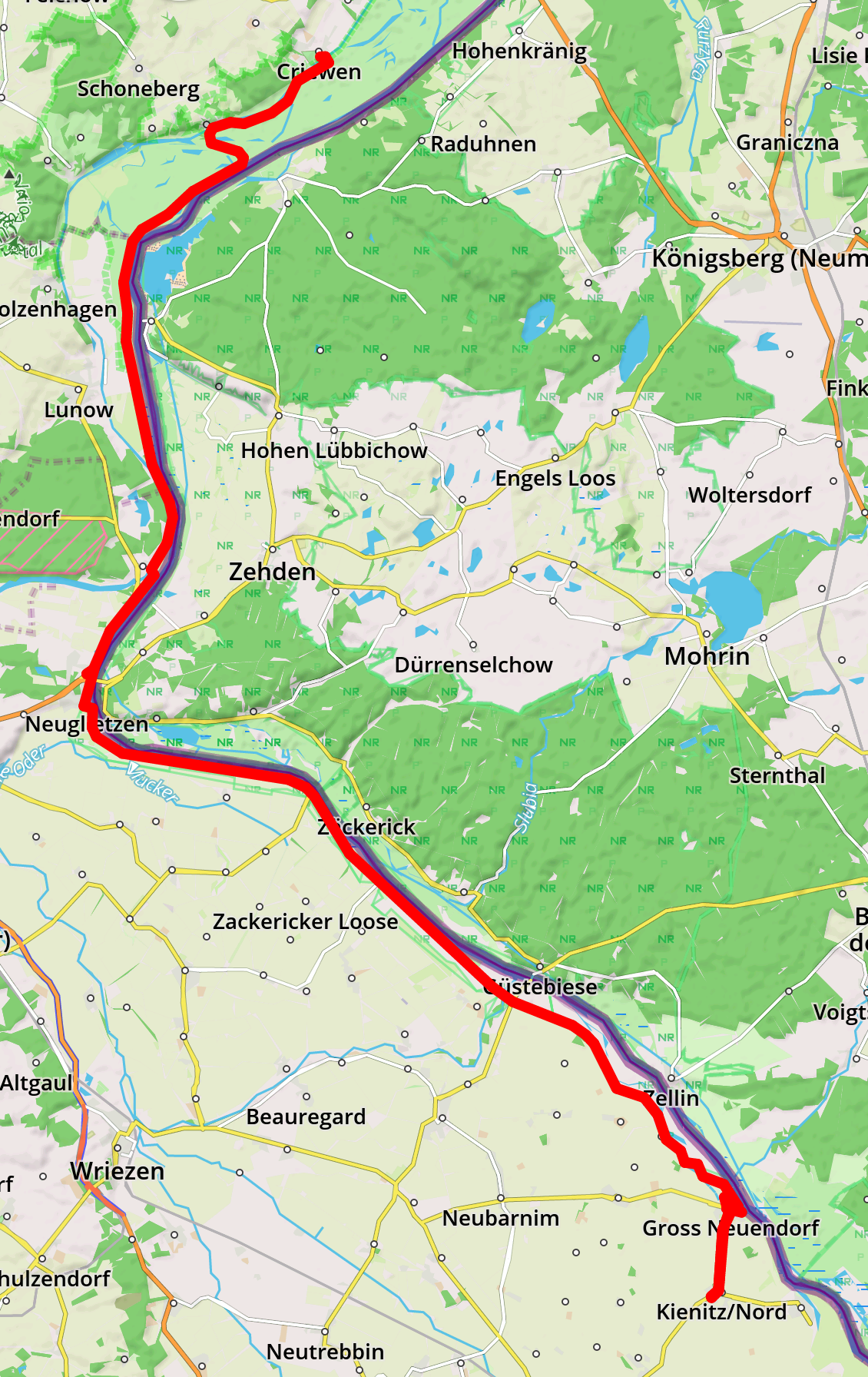

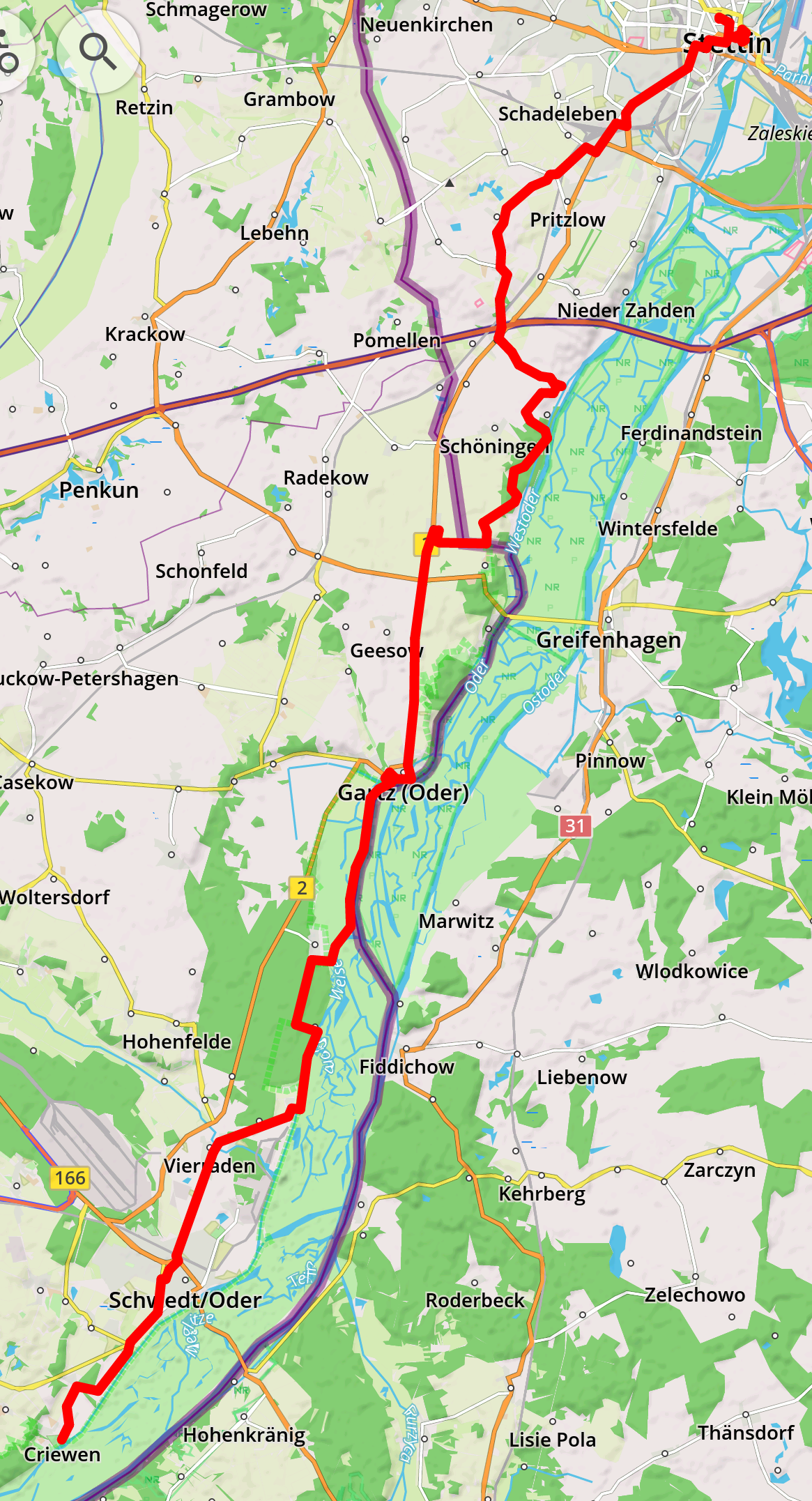

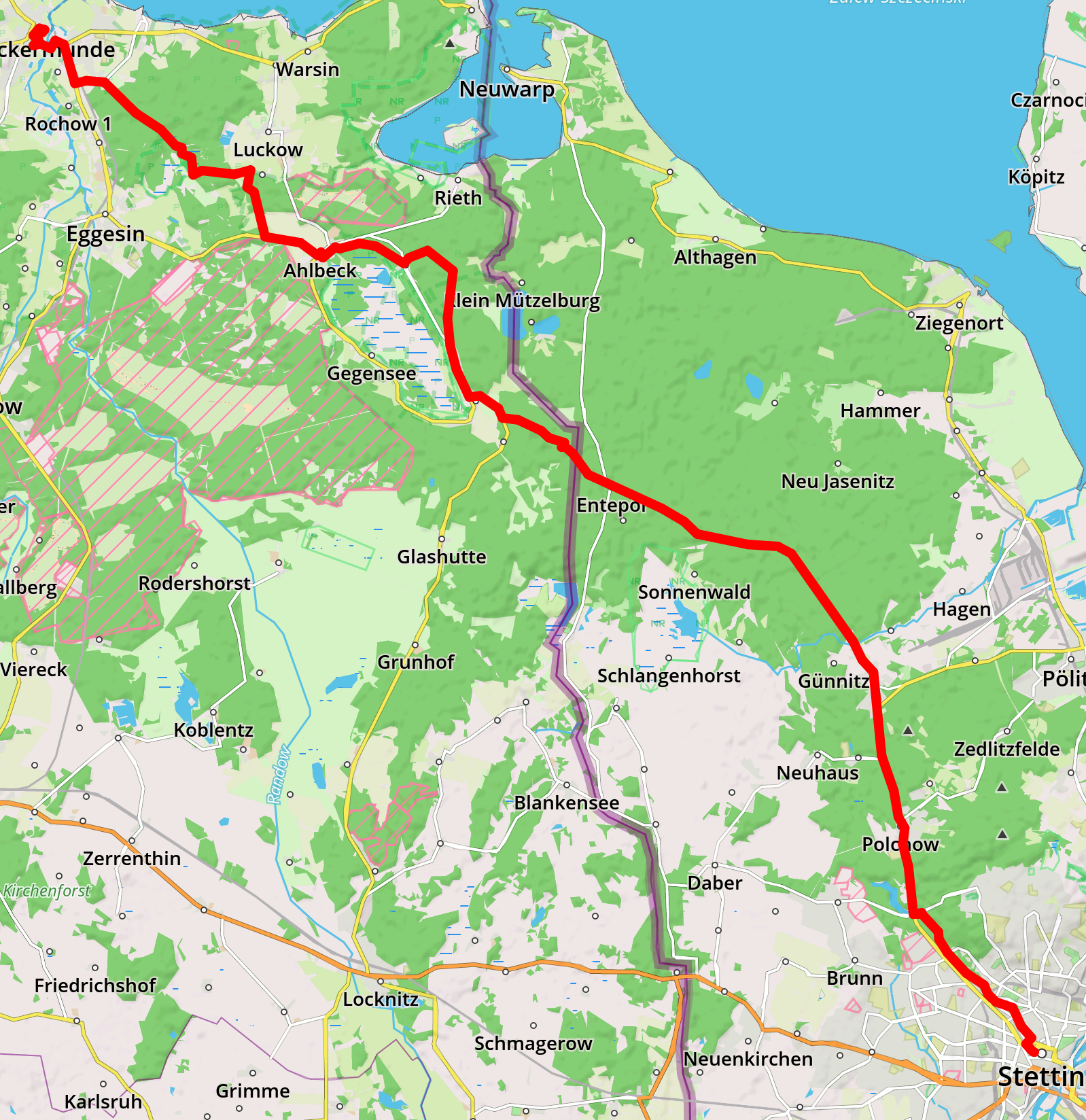

Wir fuhren zurück an den Fluss und weiter den Oder-Neisse-Radweg mäandernd nach Süden, mal gegen den starken Wind, mal seitlich von ihm bedrängt, mal flott dahin, den Wind im Rücken. Der Weg lief teils auf dem Damm, teils landseits unter ihm entlang. Mit ihrer Weite, den vereinzelten Strauch- und Baumgruppen, riesigen alten Weiden, abgestorbenen großen Bäumen, die ihre hellen kahlen Äste in die Luft reckten und auf denen bisweilen einzeln oder in ganzen Schwärmen Vögel saßen, mit vereinzelten Herden von Rindern und Deichschafen, die unter den Bäumen lagerten, mit dem wolkigen Himmel und dem Wechselspiel des Lichts mit dem Zug der Wolken bot sich immer wieder ein Bild, wie ein Gemälde von Caspar David Friedrich. Vor allem an Stellen, wo der asphaltierte Weg sich weitete, fanden wir immer wieder Scherben von Muschelschalen am Boden, für die uns keine andere Erklärung einfiel, als dass hier Vögel Muscheln aus der Höhe fallen ließen um sie zu knacken. Noch mehr, als an den Vortagen, begegneten uns auch wieder Radfahrer, teils auf Tagestour, aber viele auch mit vollem Gepäck, wie wir.

Immer noch sahen wir regelmäßig die Grenzpfähle in den deutschen Farben und wie schon seit dem Morgen des Vortages begleiteten uns im Abstand von je hundert Metern Markierungssteine mit Entfernungansangaben. Bei jedem Stein war ein weißer Strich auf dem Asphalt des Weges und bei jedem vollen Kilometer stand auch die Zahl auf dem Weg. Seit zwei Tagen fortlaufend in absteigender Reihe. Nun waren die Zahlen einstellig geworden und wir begannen, zu raten, was uns wohl am Anfang der Reihe erwarten würde. Langsam näherte sich von rechts ein Höhenrücken und als er die Oder erreichte, endeten zugleich der Damm und die Zahlenreihe, die seine Länge angegeben hatte. Vor Lebus ging es recht steil aus dem Odertal heraus. Wir kauften Proviant in einem Supermarkt. Eine Weile ging es entlang einer Hauptstraße oben über Land und wir sahen riesige Staubwolken, die von Mähdreschern auf den großen Feldern kamen. Wo bereits abgeerntet war, stakten Störche herum. Vor Frankfurt ging es wieder an den Fluss. An einer öffentlichen Feuerstelle mit Sitzsteinen, Bänken und vielen die Polizei schmähenden Graffiti machten wir Brotzeit mit Blick auf die Oderbrücke und die polnische Seite. Ein Stück weiter verließen wir die Oder erneut und gelangten nach Brieskow-Finkenheerd, wo wir ein Zimmer gebucht hatten.

Das war zweifellos die bisher schlichteste Bleibe auf unserer Reise und der Wirt bedauerte auch sehr, dass er uns wegen einer aktuellen Rohrverstopfung nicht das ursprünglich vorgesehene größere Zimmer geben konnte. Es gab zwei separate Betten und ein Bad mit einem abenteuerlichen Elektroboiler, den man erst vorheizen musste, um einen spärlichen warmen Brausestrahl zu erreichen. Auch die Ernährungslage war einigermaßen prekär. Von einem Fischlokal am Ort hatten wir schon im Internet gelesen, dass es nur noch mittags geöffnet hätte. Auch unser Wirt, der selbst im Haus eine Eisdiele betreibt, klagte über den Niedergang der Speisegastronomie und die frühen Schließungszeiten. Im Zimmer lag der Prospekt eines türkischen Döner-Imbisses, der bis 19 Uhr geöffnet hätte. Da fuhren wir in beginnendem Regen hin. Das winzige Lokal lag in einem um diese Zeit verwaisten kleinen Einkaufszentrum. Der Türke war freundlich und schwerhörig, das Essen war so, wie man es in einem türkischen Imbiss erwartet, desgleichen die Getränkeauswahl, d.h. es gab einen Getränkekühlschrank voller Softdrinks in kleinen Flaschen und Dosen und keinerlei Alkohol. Da es im Hotel keine brauchbare Internet-Verbindung gab, nutzten wir die Gelegenheit noch, nach dem Essen den nächsten Tag zu planen und eine Unterkunft zu buchen. Für den Abendtrunk setzten wir auf ein weiteres Lokal, das man uns genannt hatte, das als Bierstube firmierte und im Internet etwas längere Öffnungszeiten angab. Als der Regen trotz längeren Wartens immer noch nicht aufhören wollte, fuhren wir dort hin und fanden den Laden geschlossen vor. So landeten wir etwas durchnässt und stocknüchtern am frühen Abend wieder in unserem Hotel am augenscheinlichen Ende der Welt und des Internet.

Dann ging es zum Bahnsteig. Der Berliner Hauptbahnhof ist ein überraschend ruhiger Ort. Er ist so großzügig gebaut und hat durch die mehrstöckige Anlage der Gleisebenen recht kurze Wege, so dass sich auch größere Publikumsströme rasch zerstreuen - wenn sie sich nicht verlaufen, denn Abfahrtsauskunft und Leitsystem könnten besser sein. Wer mit dem Lift zum Fernverkehrs-Bahnsteig will, braucht deren zwei und das erfordert dann doch Pfadfinderarbeit. Aber wir kamen rechtzeitig genug zum Gleis, um auch noch nach dem Standort des Fahrradwagens zu forschen, denn die Anzeigetafeln wiesen darauf hin, dass der Zug in geänderter Wagenfolge verkehre - das kannten wir schon von der Hinfahrt. Ein gemütlicher runder Schaffner wusste Auskunft und so postierten wir uns eine ganze Weile vor der planmäßigen Abfahrt da, wo der Kopf des Zuges zu erwarten war.

Dann ging es zum Bahnsteig. Der Berliner Hauptbahnhof ist ein überraschend ruhiger Ort. Er ist so großzügig gebaut und hat durch die mehrstöckige Anlage der Gleisebenen recht kurze Wege, so dass sich auch größere Publikumsströme rasch zerstreuen - wenn sie sich nicht verlaufen, denn Abfahrtsauskunft und Leitsystem könnten besser sein. Wer mit dem Lift zum Fernverkehrs-Bahnsteig will, braucht deren zwei und das erfordert dann doch Pfadfinderarbeit. Aber wir kamen rechtzeitig genug zum Gleis, um auch noch nach dem Standort des Fahrradwagens zu forschen, denn die Anzeigetafeln wiesen darauf hin, dass der Zug in geänderter Wagenfolge verkehre - das kannten wir schon von der Hinfahrt. Ein gemütlicher runder Schaffner wusste Auskunft und so postierten wir uns eine ganze Weile vor der planmäßigen Abfahrt da, wo der Kopf des Zuges zu erwarten war. Wie schon bei der Hinfahrt nahm der Zug auch diesmal klammheimlich den Weg über Würzburg, holte aber dennoch bis München einen kleinen Teil seiner Verspätung auf. Wir beluden unsere Fahrräder, kauften am Viktualienmarkt Brot und Calamari-Tuben für ein feines Nudelgericht nach Art des Hauses, in Neuperlach auch noch Obst und Gemüsen für das bevorstehende Wochenende und kamen beinahe schon wohlversorgt zu Hause an.

Wie schon bei der Hinfahrt nahm der Zug auch diesmal klammheimlich den Weg über Würzburg, holte aber dennoch bis München einen kleinen Teil seiner Verspätung auf. Wir beluden unsere Fahrräder, kauften am Viktualienmarkt Brot und Calamari-Tuben für ein feines Nudelgericht nach Art des Hauses, in Neuperlach auch noch Obst und Gemüsen für das bevorstehende Wochenende und kamen beinahe schon wohlversorgt zu Hause an.